ATP生物熒光檢測儀在醫療感染控制中的專業化應用-從技術原理到現場實施的全面解析

一、引言:醫療環境清潔度檢測的重要性與技術演進

醫院感染控制是醫療質量管理的核心環節,而物體表面的清潔消毒質量直接關系到醫院感染的發生率。研究表明,醫療機構環境表面(如醫療器械、床欄、門把手等)是病原微生物的重要傳播媒介。傳統的微生物培養法雖準確性高,但存在操作繁瑣、耗時漫長(通常需要24-72小時)等局限性,無法滿足現場快速評估的需求。

ATP生物熒光檢測儀通過檢測三磷酸腺苷(ATP)濃度來間接反映表面的微生物污染與有機殘留情況。該技術自20世紀90年代開始應用于醫療衛生領域,現已發展成為國際公認的衛生監控快速檢測方法,為醫療機構提供了科學、高效的清潔度評價手段。

二、技術原理與科學基礎

1. ATP的生物學特性

三磷酸腺苷(Adenosine Triphosphate, ATP)是所有生物體(包括細菌、真菌、病毒宿主細胞及人體細胞)內能量的通用載體。每個活細胞中含有相對恒定量的ATP(約10?1? to 10?1? mol/細胞),細胞死亡后ATP會在細胞內酶作用下迅速降解。因此,樣品中ATP的含量可直接反映生物活性物質的多少。

2. 生物發光反應機制

ATP生物熒光法基于螢火蟲發光原理,其反應體系為:

ATP + 熒光素 + O? → 氧化熒光素 + AMP + PP? + CO? + 光(λ≈560 nm)

該反應由熒光素酶(luciferase)催化,產生的光信號強度與ATP濃度成正比。通過光電倍增管(PMT)檢測光強度,可定量表示為相對光單位(RLU)。

3. 與微生物數量的關聯性

雖然ATP并非僅來源于微生物(也可能來自人體細胞或有機殘留),但多項研究表明,在醫療機構環境中,ATP濃度與細菌總數(CFU)呈顯著正相關。ATP檢測能有效綜合反映"生物負載"總量,包括活菌、死菌和有機污染物,更適合評價清潔工作的整體效果。

三、檢測系統組成與技術參數

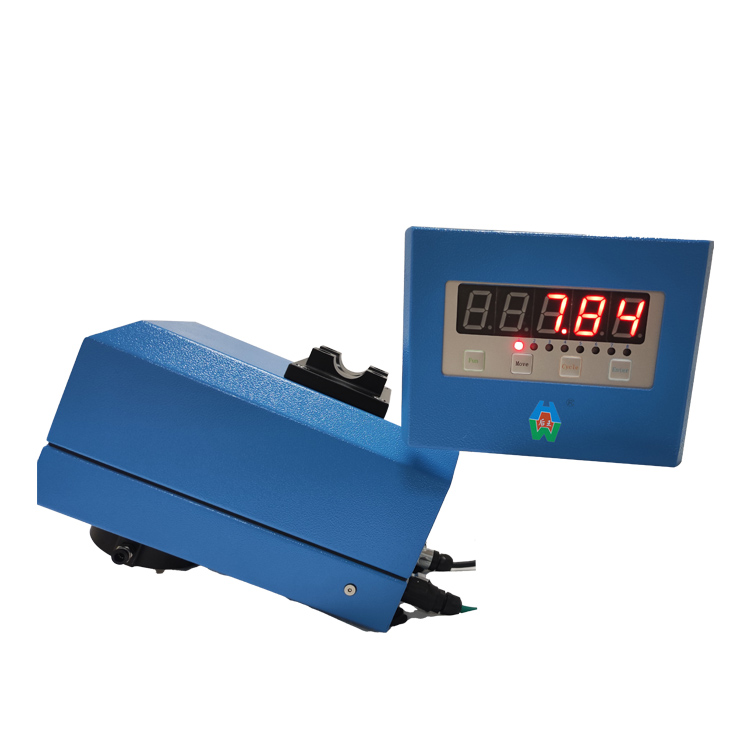

手持式ATP熒光檢測儀核心參數:

- 檢測精度:1×10?1? mol ATP(可檢測單細胞級別污染)

- 檢測范圍:1-999,999 RLU

- 重復性:變異系數(CV)≤7.4%

- 響應時間:10秒完成檢測

- 本底值:<20 RLU(確保低污染水平檢測準確性)

- 數據存儲:≥10,000條檢測結果

- 用戶管理:無限用戶身份設定,分級權限管理

- 電源系統:鋰電池供電,續航≥4小時,支持自動節電

配套檢測試劑系統:

- 一體化表面采樣拭子:預埋熒光素酶體系,潤濕設計

- 專用檢測試劑:

- 通用型表面及水質檢測試劑

- 大腸菌群特異性檢測試劑(檢測范圍1-10? CFU)

- 高靈敏度過敏原檢測試劑(檢測限1-100 ppm)

- 試劑穩定性:液體酶制劑常溫保存,便于現場使用

儀器特點:

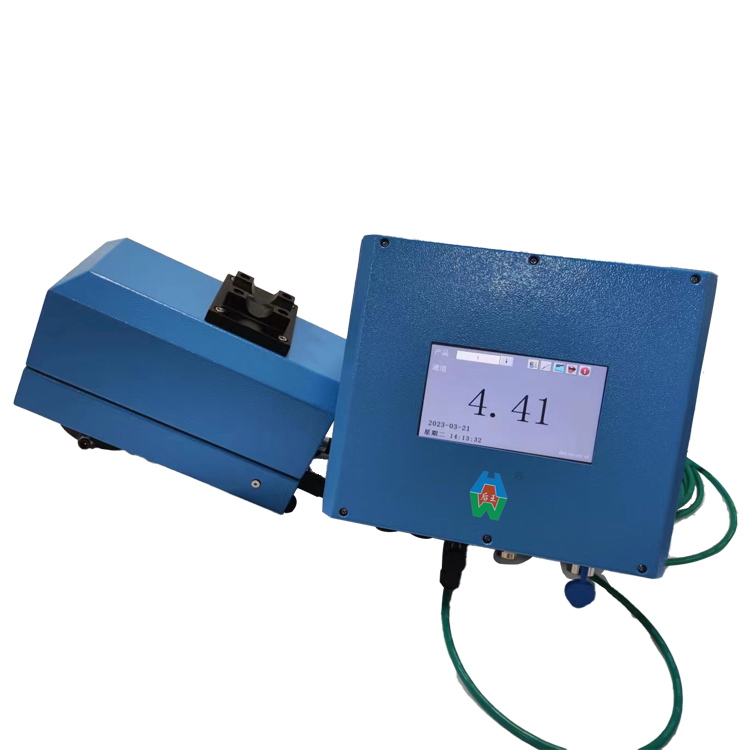

1. 智能軟件系統:自動判斷合格標準,統計合格率,生成可視化報告

2. 自檢功能:開機自動校驗儀器狀態,確保檢測準確性

3. 內置標準:預置多種檢測標準,方便用戶直接查詢比對

4. 數據接口:USB連接,支持數據導出與分析

四、實施方法與操作規程

1. 采樣規范

- 標準采樣面積:10 cm × 10 cm(100 cm2)

- 采樣方法:沿同一方向旋轉涂抹,覆蓋整個采樣區域

- 采樣時機:消毒作用完全后、使用前

2. 檢測流程

1. 激活采樣拭子,插入儀器進行本底檢測

2. 對指定表面進行規范采樣

3. 將拭子放回反應艙,啟動檢測程序

4. 10秒后讀取RLU值,記錄檢測結果

5. 根據預設閾值判斷清潔度等級

3. 質量控制要求

- 定期使用標準ATP溶液進行儀器校準

- 每批次新試劑進行陽性對照測試

- 操作人員需經過專業培訓,統一采樣手法

- 建立儀器維護和質控記錄檔案

五、臨床應用與效果驗證

1. 清潔消毒效果評價

對比研究顯示:

- 物體表面清潔后,ATP檢測RLU值與細菌培養CFU值變化趨勢一致

- 消毒后表面:細菌培養法檢測菌數下降率平均為99.8%;ATP法檢測值下降率平均為97.6%

- 統計學分析顯示兩種方法無顯著差異(P=0.137)

2. 具體應用場景

- 手術室與ICU:用于手術臺、器械車、監護儀表面的清潔驗證。研究表明,ATP值>200 RLU的表面,MRSA檢出概率提升5.3倍

- 醫療器械再處理:對清洗消毒后的器械表面進行快速評估,使手術器械清洗合格率從78%提升至92%

- 手衛生管理:通過實時評估手部清潔效果,將醫護人員手衛生依從率從47.4%提升至65%以上

- 環境表面監控:重點區域每日監測,使病房終末消毒合格率從63.9%提升至89%

- 內鏡清洗質量評估:傳統培養法需2天,ATP檢測僅需15秒,日本國立醫療研究中心通過此技術使患者感染率下降22%

六、優勢與局限性分析

技術優勢:

1. 快速高效:10秒出結果,支持實時干預

2. 操作簡便:非專業人員經培訓即可操作

3. 綜合性強:同時檢測微生物與有機殘留

4. 數據化管理:自動生成報告,支持感染控制決策

5. 成本效益:單次檢測成本遠低于培養法

局限性:

1. 無法區分ATP來源(微生物vs人體細胞)

2. 對某些消毒劑敏感,需注意采樣時機

3. 需建立機構內部RLU閾值標準

4. 極端環境條件(溫度、濕度)可能影響檢測結果

應對策略:

- 通過平行實驗與培養法對照建立本地化閾值標準

- 制定詳細的采樣時機指南

- 定期進行方法比對驗證

- 加強操作人員培訓

七、標準化與質量管理體系

1. 閾值標準建立

建議根據不同科室風險等級設定差異化閾值:

- 超高危區域(手術室、移植病房):≤50 RLU/100 cm2

- 高危區域(ICU、新生兒科):≤100 RLU/100 cm2

- 普通病房區域:≤250 RLU/100 cm2

- 公共區域:≤500 RLU/100 cm2

2. 質量管理體系

- 建立"檢測-反饋-改進"的質量閉環

- 制定標準化操作程序(SOP)

- 定期進行人員培訓和能力評估

- 建立儀器和試劑的質量控制程序

- 實施數據分析和趨勢監測

3. 合規性要求

- 符合WS/T 512-2016《醫療機構環境表面清潔與消毒管理規范》

- 滿足ISO 15883醫療器械清洗消毒標準

- 遵循醫院感染監測相關技術規范

八、實施成效與價值分析

1. 感染控制成效

- 可使ICU醫院感染率下降22%

- 醫療器械相關感染降低35%

- 手術部位感染率下降18%

- 疫苗污染事件減少41%

2. 運營管理價值

- 清潔質量合格率提升25-40%

- 清潔工作效率提高30%

- 培訓效果提升50%

- 質量監控成本降低60%

3. 循證醫學證據

多項研究證實:

- Boyce等人研究發現,ATP監測可使MRSA環境污染降低80%

- Aiken等人的研究表明,ATP檢測組的醫院感染率顯著低于對照組

- 國內研究顯示,實施ATP監測后,ICU環境合格率從65.3%提升至89.7%

九、未來發展與技術展望

1. 技術發展趨勢

- 多指標聯檢技術:ATP+蛋白質+葡萄糖等綜合指標

- 物聯網集成:實時數據傳輸和遠程監控

- 人工智能分析:智能預警和趨勢預測

- 微型化設備:便攜式檢測設備的進一步發展

2. 應用領域擴展

- 制藥工業潔凈區監控

- 食品加工環境衛生控制

- 公共衛生應急檢測

- 軍事醫學防護領域

3. 標準化進程

- 國際標準統一化

- 檢測方法規范化

- 質量體系認證化

- 人員培訓標準化

十、結論與建議

ATP生物熒光檢測儀為醫療機構提供了一種快速、可靠的環境表面清潔度評價方法。雖然不能完全替代傳統微生物培養法,但作為現場快速篩查工具,其顯著提升了醫院感染控制的時效性和覆蓋率。

建議醫療機構:

1. 根據自身特點建立適當的RLU閾值標準

2. 制定完善的檢測操作規程和質量控制體系

3. 加強人員培訓和質量管理

4. 定期進行方法驗證和效果評估

5. 建立數據分析和持續改進機制

隨著技術的不斷發展和完善,ATP生物熒光檢測系統將進一步成為智慧醫院感染監控平臺的核心組成部分,為提升醫療質量和患者安全提供重要技術保障。

水質微生物檢測箱

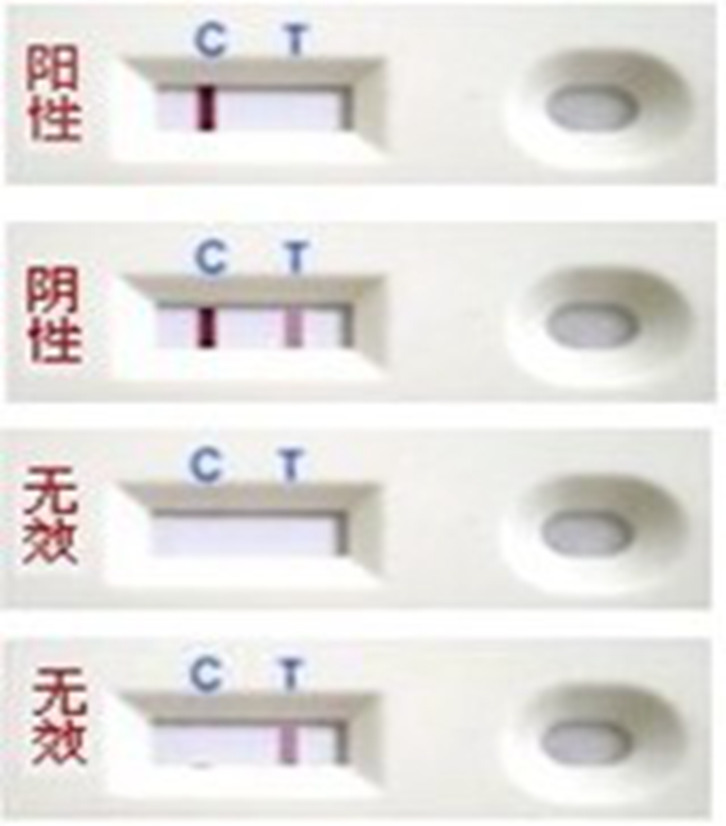

水質微生物檢測箱 脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡

脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡 磷酸鹽(保水劑)檢測儀

磷酸鹽(保水劑)檢測儀 磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒

磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒 肉類安全檢測儀

肉類安全檢測儀 多參數水質快速檢測儀

多參數水質快速檢測儀 抗生素殘留快速檢測儀

抗生素殘留快速檢測儀 熒光增白劑檢測儀

熒光增白劑檢測儀 在線紅外水分儀

在線紅外水分儀 近紅外全光譜水分儀

近紅外全光譜水分儀 農藥殘留檢測卡(膠體金法)

農藥殘留檢測卡(膠體金法) 卡爾-費休電量法水分儀

卡爾-費休電量法水分儀 烘干法水分測定儀

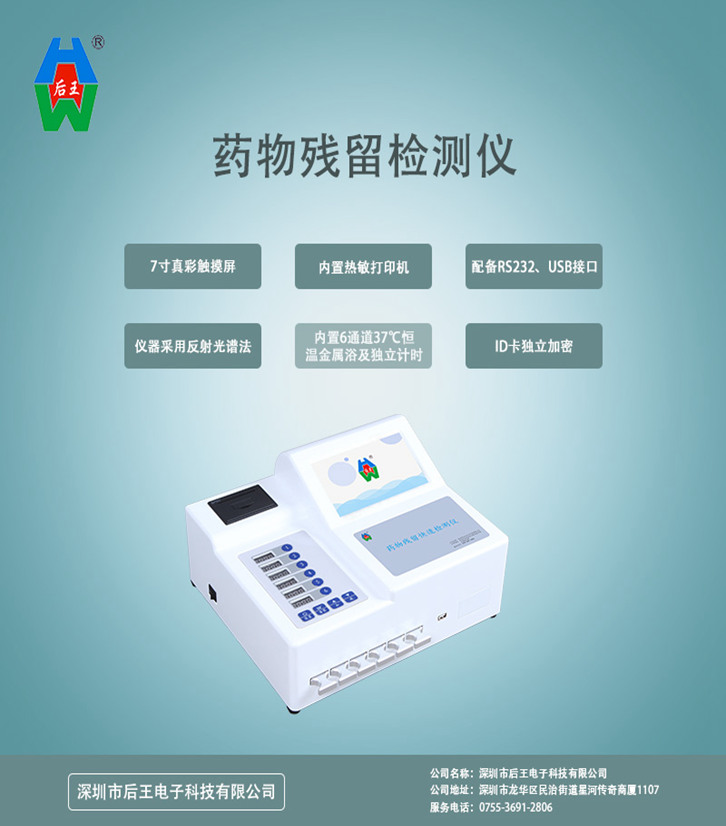

烘干法水分測定儀 藥物殘留快速檢測儀

藥物殘留快速檢測儀 瘦肉精快速檢測儀

瘦肉精快速檢測儀 明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒

明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒 水分快速測定儀

水分快速測定儀 手持式ATP熒光檢測儀

手持式ATP熒光檢測儀 ATP生物熒光檢測儀

ATP生物熒光檢測儀 食用油品質快速檢測儀

食用油品質快速檢測儀 食品色素檢測儀

食品色素檢測儀 金標讀數儀

金標讀數儀 熒光定量分析儀

熒光定量分析儀 農藥殘毒檢測儀

農藥殘毒檢測儀 食物中毒檢測箱

食物中毒檢測箱 全能型食品安全檢測箱

全能型食品安全檢測箱 農藥殘留檢測試劑盒(紙片法)

農藥殘留檢測試劑盒(紙片法) 脫氫乙酸鈉檢測儀

脫氫乙酸鈉檢測儀 苯甲酸鈉含量檢測試劑盒

苯甲酸鈉含量檢測試劑盒 過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒

過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒 六通道多功能食品安全檢測儀

六通道多功能食品安全檢測儀 醬油氨基酸態氮檢測儀

醬油氨基酸態氮檢測儀 重金屬鉛快速檢測卡

重金屬鉛快速檢測卡 橡膠固含量檢測儀

橡膠固含量檢測儀 膠體金水產品藥物殘留檢測儀

膠體金水產品藥物殘留檢測儀 全自動微量水分測定儀

全自動微量水分測定儀 赭曲霉毒素A檢測儀

赭曲霉毒素A檢測儀 病害肉檢測儀

病害肉檢測儀 SF-60鹵素水分測定儀

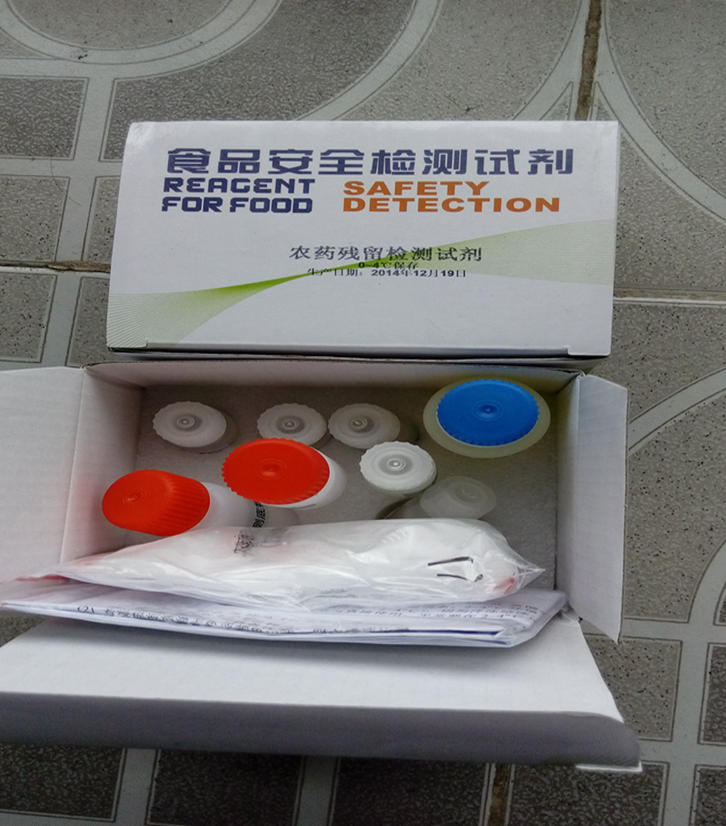

SF-60鹵素水分測定儀 農藥殘留檢測試劑盒

農藥殘留檢測試劑盒 動物疫病檢測儀

動物疫病檢測儀 依維柯食品質量安全檢測車

依維柯食品質量安全檢測車 抗生素藥物殘留檢測儀

抗生素藥物殘留檢測儀 黃曲霉毒素檢測儀

黃曲霉毒素檢測儀 T-2毒素檢測儀

T-2毒素檢測儀 嘔吐毒素熒光定量檢測儀

嘔吐毒素熒光定量檢測儀 真菌毒素熒光定量檢測儀

真菌毒素熒光定量檢測儀 農產品質量安全檢測儀

農產品質量安全檢測儀 便攜式農藥殘留檢測儀

便攜式農藥殘留檢測儀 農藥殘留快速檢測卡

農藥殘留快速檢測卡

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公眾號

官方公眾號