ATP熒光檢測儀在消毒供應中心(CSSD)的專業化應用與標準化操作指南

一、引言:CSSD質量控制的挑戰與ATP檢測的價值

消毒供應中心(Central Sterile Supply Department, CSSD)作為醫院感染控制的“心臟”,其器械清洗質量直接關系到患者安全與醫療質量。傳統清洗質量監控主要依賴肉眼觀察、白紗布測試等主觀方法,缺乏客觀、量化的評價手段。

ATP生物熒光檢測儀作為一種快速、靈敏的客觀檢測方法,已在CSSD逐步推廣應用。然而,根據我們對全國多家醫院的調研發現,超過60%的醫療機構存在使用不規范、解讀不準確等問題,嚴重影響了檢測結果的可靠性及其在質量改進中的應用價值。

本文將系統闡述ATP檢測技術的正確應用方法,針對常見誤區提供專業解決方案,為CSSD建立科學的質量監控體系提供技術支撐。

二、ATP檢測技術原理與系統構成

1. ATP的生物學特性

三磷酸腺苷(Adenosine Triphosphate, ATP)是所有生物體(包括微生物、人體細胞)的能量通用載體。每個活細胞中都含有恒定量的ATP(約10?1?至10?1? mol/細胞),是生命活動的“能量貨幣”。

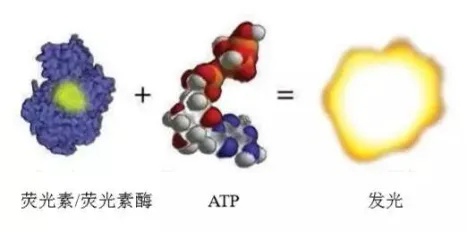

2. 檢測原理詳解

ATP檢測系統基于螢火蟲生物發光原理:

- 反應體系:ATP + 熒光素 + O? → 氧化熒光素 + AMP + PPi + CO? + 光(λ≈560 nm)

- 檢測過程:器械表面的ATP與檢測拭子中的熒光素/熒光素酶發生反應,產生光子

- 信號轉換:儀器內的光電倍增管檢測光子數,轉換為相對光單位(RLU)

- 線性關系:RLU值與ATP含量成正比,反映表面的生物負載總量

3. 系統組成要素

- ATP檢測儀:高靈敏度光電檢測系統,檢測限達10?1? mol ATP

- 專用采樣拭子:一體化設計,含裂解液(釋放細胞內的ATP)和熒光素酶體系

- 質量控制品:包括陰性對照拭子和標準ATP溶液

三、CSSD中ATP檢測的關鍵技術環節

1. 檢測時機的正確選擇

【常見誤區】在消毒處理后進行ATP檢測

【正確做法】在清洗完成后、消毒處理前進行檢測

科學依據:

- 消毒過程(尤其是高溫、化學消毒劑)會破壞ATP分子

- 高水平消毒后,ATP含量顯著降低,無法真實反映清洗效果

- 只有在清洗后立即檢測,才能準確評估清洗工序的有效性

【實操建議】對于清洗消毒一體機,應設置特殊程序:

標準流程:污染器械 → 清洗 → 消毒 → 儲存

檢測流程:污染器械 → 清洗 → [暫停消毒,取樣檢測] → 繼續消毒流程

2. 采樣方法的標準化

采樣區域選擇原則:

- 重點部位:關節處、齒牙、管腔內部等難以清洗的區域

- 復雜結構:有螺紋、縫隙、盲端的器械

- 代表性區域:根據不同器械類型,選擇最具挑戰性的部位

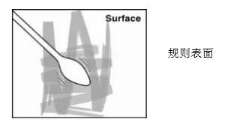

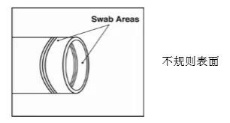

標準化采樣操作:

規則表面:10×10 cm標準面積,30-45°角均勻涂抹

不規則表面:充分覆蓋復雜結構區域,確保采樣代表性

干燥表面:確保器械完全干燥,避免水分稀釋ATP

采樣力度:適度壓力,確保拭子與表面充分接觸

3. 檢測結果的科學解讀

RLU值的本質含義:

- RLU(Relative Light Unit)是相對光單位,反映的是總生物負載

- 包括:微生物ATP + 有機殘留物ATP + 人體細胞ATP

- 不能直接與CFU(菌落形成單位)換算

推薦閾值參考(需根據本院實際情況驗證):

-精密器械、植入物:≤ 15 RLU/100 cm2

- 普通手術器械:≤ 30 RLU/100 cm2

- 常規診療器械:≤ 45 RLU/100 cm2

四、常見問題與專業解決方案

問題1:檢測結果波動大

- 原因分析:采樣手法不一致、試劑保存不當、儀器校準不及時

- 解決方案:

- 制定標準化操作程序(SOP)

- 定期進行人員培訓與考核

- 建立儀器維護與校準計劃

問題2:結果解讀困難

- 原因分析:對RLU值的生物學意義理解不足

- 解決方案:

- 建立本院基線數據庫

- 開展趨勢分析而非單次結果判斷

- 結合其他檢測方法(如蛋白殘留檢測)綜合評估

問題3:與微生物培養結果不符

- 原因分析:兩種方法檢測目標不同

- 專業解釋:

- ATP檢測:反映總生物負載(包括非活菌有機殘留)

- 微生物培養:僅檢測可培養的活菌

- ATP檢測更適用于清洗效果評價,因其能檢測到肉眼不可見的有機殘留

五、質量控制體系建設

1. 人員培訓與認證

- 理論培訓:ATP原理、影響因素、結果解讀

- 實操考核:標準化采樣手法、儀器操作

- 定期復訓:每半年一次,確保持續合規

2. 儀器與試劑管理

- 每日:開機自檢、陰性對照測試

- 每周:標準品校準、儀器清潔維護

- 每月:與參考儀器比對、試劑有效性驗證

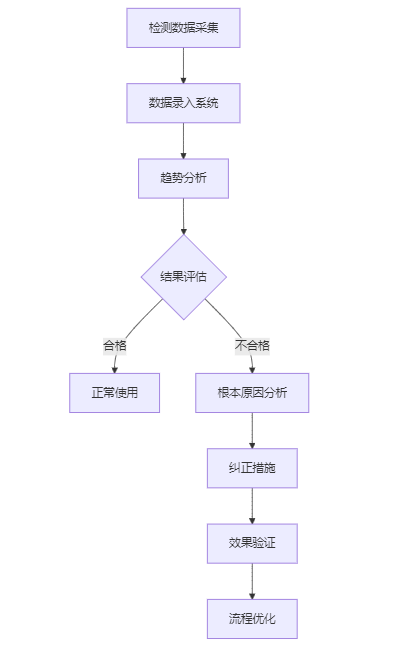

3. 數據管理與分析

A[檢測數據采集] --> B[數據錄入系統]

B --> C[趨勢分析]

C --> D{結果評估}

D -->|合格| E[正常使用]

D -->|不合格| F[根本原因分析]

F --> G[糾正措施]

G --> H[效果驗證]

H --> I[流程優化]

4. 持續改進機制

- 建立不合格結果的調查流程

- 定期回顧檢測數據,識別改進機會

- 與臨床科室溝通,優化器械預處理

六、實施效果與案例分析

案例1:某三甲醫院CSSD改進實踐

- 問題:關節鏡手術器械術后感染率異常

- 措施:引入ATP檢測,發現關節處清洗不徹底(平均RLU值>80)

- 改進:優化清洗流程,增加超聲預處理

- 效果:RLU值降至<15,感染率下降65%

案例2:區域消毒供應中心標準化建設

- 范圍:服務12家醫療機構的區域CSSD

- 實施:建立統一的ATP檢測標準與質控體系

- 成效:

- 器械清洗合格率從72%提升至94%

- 客戶投訴率下降80%

- 獲得區域質量認證

七、結論與展望

ATP生物熒光檢測儀為CSSD提供了一種科學、客觀的清洗質量評價手段。正確理解其原理、規范操作流程、建立適當的質控體系,是發揮其最大價值的關鍵。

通過科學應用ATP檢測儀,CSSD能夠建立更加完善的質量保證體系,為患者安全提供有力保障,推動醫療質量持續改進。

水質微生物檢測箱

水質微生物檢測箱 脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡

脫氫乙酸鈉膠體金檢測卡 磷酸鹽(保水劑)檢測儀

磷酸鹽(保水劑)檢測儀 磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒

磷酸鹽(保水劑)快速檢測試劑盒 肉類安全檢測儀

肉類安全檢測儀 多參數水質快速檢測儀

多參數水質快速檢測儀 抗生素殘留快速檢測儀

抗生素殘留快速檢測儀 熒光增白劑檢測儀

熒光增白劑檢測儀 在線紅外水分儀

在線紅外水分儀 近紅外全光譜水分儀

近紅外全光譜水分儀 農藥殘留檢測卡(膠體金法)

農藥殘留檢測卡(膠體金法) 卡爾-費休電量法水分儀

卡爾-費休電量法水分儀 烘干法水分測定儀

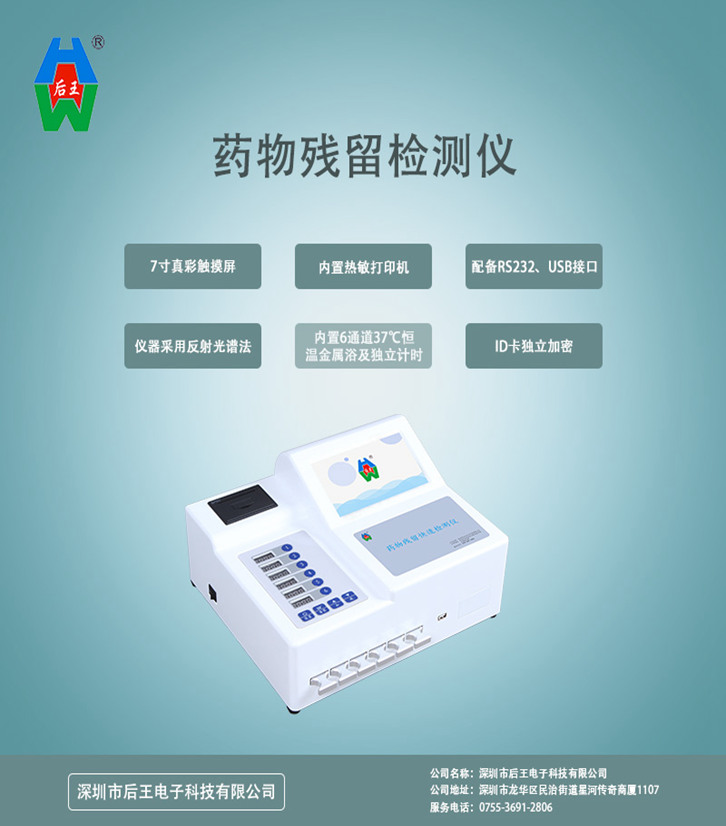

烘干法水分測定儀 藥物殘留快速檢測儀

藥物殘留快速檢測儀 瘦肉精快速檢測儀

瘦肉精快速檢測儀 明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒

明礬(鋁、硫酸鋁鉀)檢測試劑盒 水分快速測定儀

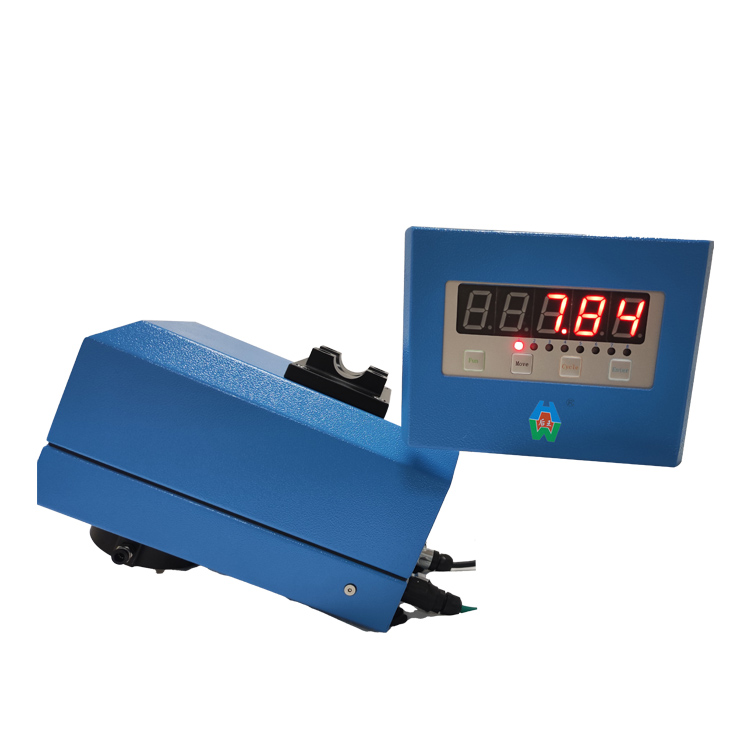

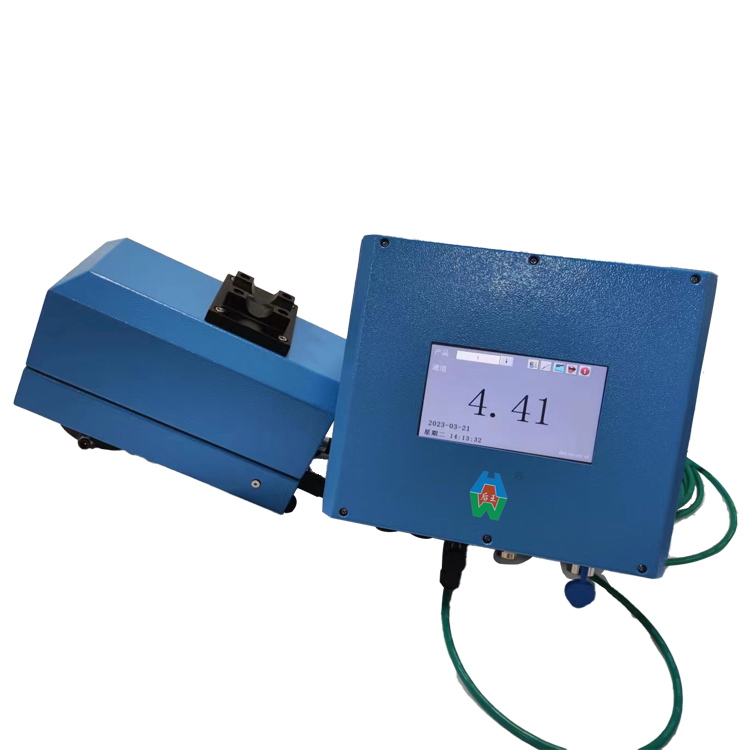

水分快速測定儀 手持式ATP熒光檢測儀

手持式ATP熒光檢測儀 ATP生物熒光檢測儀

ATP生物熒光檢測儀 食用油品質快速檢測儀

食用油品質快速檢測儀 食品色素檢測儀

食品色素檢測儀 金標讀數儀

金標讀數儀 熒光定量分析儀

熒光定量分析儀 農藥殘毒檢測儀

農藥殘毒檢測儀 食物中毒檢測箱

食物中毒檢測箱 全能型食品安全檢測箱

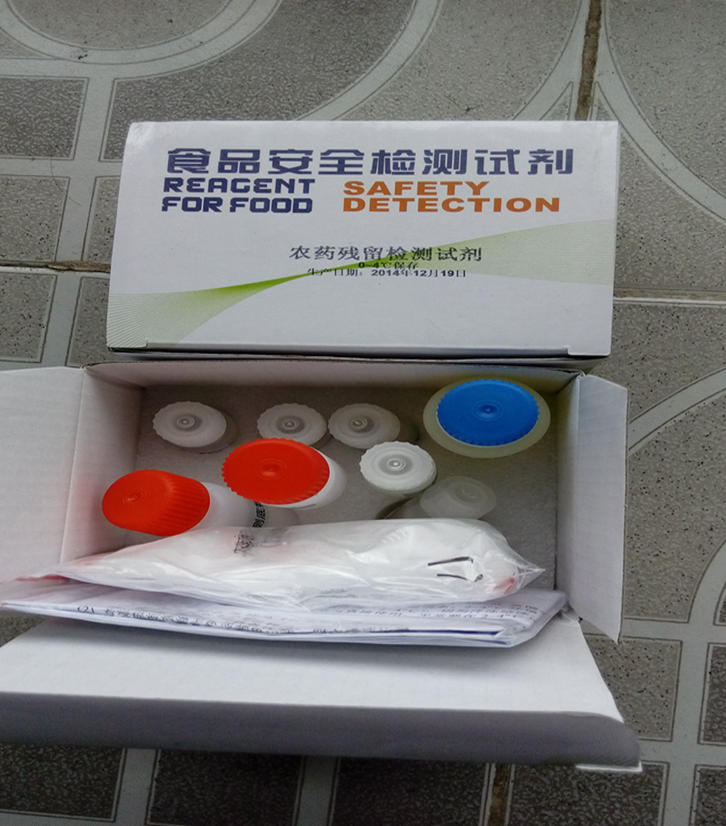

全能型食品安全檢測箱 農藥殘留檢測試劑盒(紙片法)

農藥殘留檢測試劑盒(紙片法) 脫氫乙酸鈉檢測儀

脫氫乙酸鈉檢測儀 苯甲酸鈉含量檢測試劑盒

苯甲酸鈉含量檢測試劑盒 過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒

過氧化氫(雙氧水)檢測試劑盒 六通道多功能食品安全檢測儀

六通道多功能食品安全檢測儀 醬油氨基酸態氮檢測儀

醬油氨基酸態氮檢測儀 重金屬鉛快速檢測卡

重金屬鉛快速檢測卡 橡膠固含量檢測儀

橡膠固含量檢測儀 膠體金水產品藥物殘留檢測儀

膠體金水產品藥物殘留檢測儀 全自動微量水分測定儀

全自動微量水分測定儀 赭曲霉毒素A檢測儀

赭曲霉毒素A檢測儀 病害肉檢測儀

病害肉檢測儀 SF-60鹵素水分測定儀

SF-60鹵素水分測定儀 農藥殘留檢測試劑盒

農藥殘留檢測試劑盒 動物疫病檢測儀

動物疫病檢測儀 依維柯食品質量安全檢測車

依維柯食品質量安全檢測車 抗生素藥物殘留檢測儀

抗生素藥物殘留檢測儀 黃曲霉毒素檢測儀

黃曲霉毒素檢測儀 T-2毒素檢測儀

T-2毒素檢測儀 嘔吐毒素熒光定量檢測儀

嘔吐毒素熒光定量檢測儀 真菌毒素熒光定量檢測儀

真菌毒素熒光定量檢測儀 農產品質量安全檢測儀

農產品質量安全檢測儀 便攜式農藥殘留檢測儀

便攜式農藥殘留檢測儀 農藥殘留快速檢測卡

農藥殘留快速檢測卡

13560713862

13560713862 微信客服

微信客服

官方公眾號

官方公眾號